糖を共有結合性有機骨格に導入し、従来の過冷却問題を解決した150℃付近廃熱用の固体蓄熱材を創出

低環境負荷・豊富な軽元素のみからなる次世代の固体蓄熱材

2023.09.19

要点

- 100~200℃の廃熱は世の中に多量にあるが、そのエネルギーは有効利用できていない。

- 低コストで低環境負荷な相変化蓄熱材として糖アルコール(融点100~200℃)がある。

- 糖アルコールは強い過冷却を伴い、融点で液体になる(形を失う)ことが問題だった。

- 軽元素からなるナノ多孔体の「共有結合性有機骨格」に、糖アルコールの一種「マンニトール」を導入した、融点以上でも形を保つ新しいタイプの固体蓄熱材を開発した。

- 長年の課題の過冷却問題を解決し、蓄えた熱エネルギーの質を保つ蓄熱材を創出した。

概要

東京工業大学 科学技術創成研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の村上陽一教授らは、低コストで安全な相変化蓄熱材[用語1]である糖アルコール(糖の一種)[用語2]を、結晶性ナノ多孔体である共有結合性有機骨格[用語3]に導入することで、これまで未解決だった糖アルコールの諸問題を解決した、150℃付近用の固体蓄熱材を創出した。

糖アルコールは安価・安全・豊富・低環境負荷だが、融点(=熱を蓄える温度)よりも凝固点(=熱を取り出す温度)が50~100℃程度も低く、凝固の発生温度がランダムなために熱を取り出せる温度が予測困難という問題(=過冷却問題)があった。このような「強い過冷却」は、「熱エネルギーの質は、温度が高いほど高い」という原理[注1]から、蓄えた熱エネルギーの質を著しく劣化させるため、蓄熱の意義を損ないうる未解決問題であった。さらに、多くの相変化蓄熱材に共通する問題として、融点で形を失う(粒子形状を失い、固化後には大きな塊になる)という性質は、ハンドリング面だけでなく、材料内部から表面への熱伝導距離を増大させ、熱交換を遅くする面からも問題であった。

村上教授らはこの長年の問題を解決すべく、共有結合性有機骨格の結晶粉末に糖アルコールの一種「マンニトール」を含浸する着想を追求し、軽元素(炭素・水素・窒素・酸素)のみからなる、資源制約が無く低環境負荷な新世代の固体蓄熱材を創出した。その結果、未解決課題だった糖アルコールの過冷却問題が解決され、蓄えた熱エネルギーの質を劣化させない画期的な固体蓄熱材を創出した。本成果は社会のCO2排出削減に資する廃熱の高度利用に貢献しうるものである。なお、共有結合性有機骨格は無数の種類が可能なため、本成果は発展可能性をもつ基本コンセプトの創出成果となっている。本成果は8月14日、王立化学会(英国)の学術誌「Materials Horizons」にオンライン掲載された。

背景

一次エネルギーの大半は熱として利用される。熱エネルギーは発生源から下流(環境)に向かって温度を下げてゆくが、エネルギー保存則から「熱エネルギーの量」は失われない。しかし、熱エネルギーの有用性、つまり「熱エネルギーの質」はその温度低下とともに減損し、環境とほぼ同じ温度まで下がったとき、その熱エネルギーの有用性は失われる。つまり、環境と同温度の熱エネルギーは無価値である。例えば、環境は莫大な熱エネルギーを持つが、それを有用な仕事(電力など)に変えることはできない[注1]。

そのため、ある熱エネルギーを高温で使い終わったらすぐに環境に捨てるのではなく、その温度を下げる途中で別用途に再利用することが重要である。その時空間調整を行う技術が「蓄熱」である。世の中では特に100~200℃帯の廃熱が莫大に存在しており[参考文献1]、その有効利用を通じて社会のCO2排出削減を行うことがますます必要となっている。

高密度な蓄熱を行うためには相変化蓄熱材の使用が有効である。相変化蓄熱材では、(1)低コスト、(2)資源制約がない、(3)安全・無害で廃棄が容易、(4)蓄熱エネルギー密度が高い、(5)耐久性が高い(劣化が遅い)および(6)顕著な過冷却を伴わず凝固(熱放出)すること、が重要な側面となる。近年、(1)~(4)の条件を満たす相変化蓄熱材として、糖アルコール(糖の一種)が活発に研究され始めている。これは天然由来で食品や医薬品にも添加されており、安全・安価な材料である。最近の研究から、糖アルコールをナノスケールの孔をもつ多孔性シリカに埋め込むと、(5)の問題を大幅に改善可能であることが示された[参考文献2]。しかし、蓄えた熱エネルギーの質を低下させ、熱を取り出せる温度を予測困難にする(6)の問題は、未解決な問題として残っていた。

また、相変化蓄熱材は、融点以上でも固体、特に粒子形状であることがしばしば望まれる。これは、融点に達した際、当初は粒子だった材料が融解して形を失い、それが凝固する際に大きな塊になってしまうためである。すなわち、応用時に熱交換媒体として流体(気体または液体)を用いるとき、相変化蓄熱材が使用期間中粒子の形状を保持すれば、(粒子の中心から表面までの距離は短いため)粒子内部の伝熱抵抗は小さく、また、粉体は表面積が大きいので流体との接触面積も高く保つことができる。システム化する際も、固定床[用語4]などの粒子間の空隙に熱交換流体を通過させる装置も可能となる。このように、融点以上でも粒子形状を維持する固体形態の相変化蓄熱材が望まれていた。

研究成果

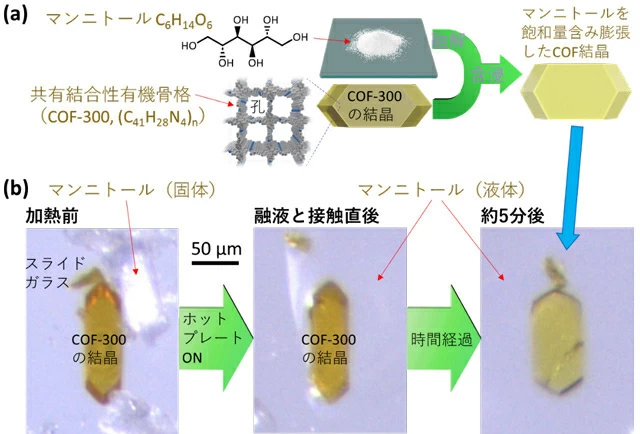

村上教授らは、結晶性ナノ多孔体である共有結合性有機骨格(Covalent Organic Framework, COF)に糖アルコールを含浸させることで、上記要件を満たす固体蓄熱材を創出することを着想した。その実証のため、COFとしては、当研究グループが以前に大きな単結晶(>0.1 mm)の合成法を開発していたCOF-300[参考文献3]を選んだ。複数種の糖アルコールを試行した結果、マンニトール(融点167℃、C6H14O6)をCOFに含浸させて、狙いの固体蓄熱材を創製することに成功した(図1a)。具体的に、マンニトールをその融点以上でCOF-300の結晶と接触させると、COFがその結晶形状を変形(幅は膨張、長手方向は収縮)させながらマンニトールの融液を自発的に吸収することが見いだされた(図1b)。これにより、融点以上でも粒子形状を保つ、糖アルコールとCOF単結晶との複合蓄熱材が創出された。この複合結晶に対するX線構造解析から、COF対マンニトールの重量比が1:0.77までマンニトールが含浸されることが明らかになった(詳細は下記「論文情報」に記載)。

図1. 本発明の材料創製。(a)着想の模式図、(b)作製実験中に顕微鏡下で撮影した写真。

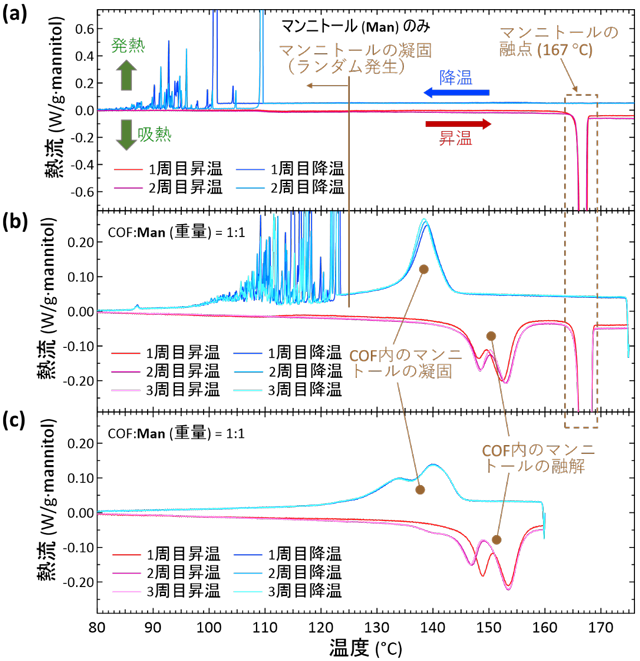

続いて、材料の相変化特性を示差走査熱量分析(DSC)装置で評価した。まず、マンニトールのみのDSC結果を図2aに示す。昇温過程では、既知のように、167℃で融解を表す吸熱(下向き)のピークが現れた。降温過程では、85~110℃の領域に、ランダムな発生温度で凝固を表す発熱のピークが現れ、上述した強い過冷却が観測された。

次に、本複合材料の評価のために、マンニトール粉末とCOF結晶との重量比1:1の混合物を密閉容器に入れ、不活性ガス中で融点以上に加熱することで、測定試料を作製した。その結果、マンニトールの34%がCOF結晶中に含浸され、残りの66%がCOF結晶の外に残った混合材料が得られた。そのDSC結果(図2b)では、COFの外にあるマンニトールに由来する吸発熱に加え、新たに145~155℃の領域に吸熱が、135~145℃の領域に発熱が、繰り返し再現性をもって現れた。さらに、昇温を160℃で終えて降温を開始するサイクルを行うと(図2c)、COFの外にあるマンニトール由来の吸発熱は消え、新たに現れた上述の吸発熱のみとなった。これらの結果は、これらの吸発熱がCOF内に導入されたマンニトールに由来するものであることを示している。

以上から、従来の課題だった強い過冷却(図2a)を伴わず、狭い温度範囲で繰り返し再現性よく熱の出し入れを行える、糖アルコールベースの新規な蓄熱材を創出した。これにより、蓄えた熱エネルギーの質の劣化を抑えた固体蓄熱材が創出された。吸発熱の温度は、糖アルコール及びCOFの種類を変化させることでチューニング可能と考えられる。

本材料を蓄熱材に応用展開する上では、その伝熱特性を明らかにすることが重要である。本材料の伝熱特性は同大学物質理工学院の森川淳子教授の研究室で計測された。その結果、マンニトールを含浸させたCOF-300単結晶の幅方向(図1b右)の熱拡散率が2.3±0.6 × 10-7 m2/s(室温)と判明し、工業的によく用いられる典型的な樹脂材料(1~1.7 × 10-7 m2/s、室温[参考文献4])より高い熱拡散率を有することが明らかになった。

| 図2. | 示差走査熱量分析(DSC)の結果。下向き凸が吸熱、上向き凸が発熱。温度変化は2℃/分。(a)マンニトール(Man)のみのDSC結果。融点は167℃で起こるのに対し、凝固は80~110℃の領域でランダムに起こり、強い過冷却を生じている。(b)COF-300の単結晶にマンニトール(Man)を含浸した集合的な試料(数ミリグラム)のDSC結果。この試料ではManの一部(約1/3)はCOF結晶内に含浸されているが、残りはCOF内には入らずに存在している。(c)DSCの昇温を160℃で終え、そこから降温を開始したサイクル。COFの外にあるManの相変化信号は消え、COF内に導入されたManの相変化のみを選択的に発現できている。これにより、狭い温度範囲で再現性よく融解と凝固を繰り返す固体蓄熱材が創出された。 |

社会的インパクト

本発明により、低コスト・安全・低環境負荷・工業的に重要な100~200℃域の融点など、相変化蓄熱材として理想的な諸特性を併せ持つ糖アルコールの、従来未解決だった過冷却問題を解決し、さらに、融点以上でも粒の形態を保つ(形を失わない)画期的な蓄熱材が創出された。これにより、ほとんどが熱の形で消費されている一次エネルギーのより高度な多段階利用が促進され、社会のCO2排出の削減につながることが期待される。

今後の展開

本成果は固体蓄熱材の新ジャンルを開拓したものであり、長年の糖アルコールの過冷却問題を解決したものではあるが、今回のコンセプト実証に用いたCOF-300とマンニトールの組み合わせでは、COF孔によるナノ閉じ込め効果により、マンニトールの単位重量当たりの蓄熱量が、通常のマンニトールの場合の約1/3に低下した。この課題は、今後マンニトールとCOFとの相互作用を適切に設計することにより改善可能と考えられる。本技術の社会実装に向け、各種共同研究等を通じて性能の改善追求を展開してゆく。

付記

材料創出と基礎特性評価についてはJSTさきがけ(JPMJPR18I9、2018~2022年度、村上)および科研費補助金(22K18286、2022~2026年度、村上)、伝熱特性評価についてはJST CREST(JPMJCR19I3、2019~2024年度、森川)および科研費補助金(22H02137、2022~2024年度、森川)の助成を受けて行われた。

用語説明

[用語1] 相変化蓄熱材 : 物体は固相から液相に変化する融解時に融解潜熱を吸収し、液相から固相になる凝固時に凝固潜熱(通常、融解潜熱に等しい)を放出する。このような相変化潜熱を利用して、融点において廃熱源から熱エネルギーを貯蔵し、凝固点において蓄えた熱を放出する材料を相変化蓄熱材という。

[用語2] 糖アルコール : 天然由来の炭水化物で糖の一種。各炭素に水酸基(-OH基)が付くことから名称に「アルコール」を含む。さまざまな種類があるが、融点は通常、廃熱量が多く再利用が課題となっている100~200℃域にある。甘味料として用いられるキシリトールやエリスリトールも糖アルコールの一種。本研究ではマンニトール(C6H14O6、融点167℃、図1(a))を用いた。

[用語3] 共有結合性有機骨格(Covalent Organic Framework, COF) : 基本単位となるビルディングブロック分子を重縮合により共有結合で繋げて生成する、ナノスケールの孔と骨格周期をもつ結晶性の有機固体。2005年に米国のグループによって初めて報告[参考文献5]された、近年急速に注目を集めている有機多孔体のジャンル。ビルディングブロックの選択により、事実上無限の種類が可能。

[用語4] 固定床(こていしょう) : 剛体容器に粒子を充填し、その粒子の位置を変えることなく、その容器を通過するように流体を流すことで所望のプロセスを行う装置の形態。例えば日本機械学会 機械工学辞典の当該項目を参照。

注

[注1] 熱エネルギーの有用性は、量だけでなく、その質によっても変わる。同じ量(例えば100 J)の熱エネルギーでも、それがより高温にある場合の方が、その量を仕事(電力など)に変換できる割合が大きいため、より質が高い熱エネルギーとなる。この割合は熱力学の第2法則によって決められる。例えば、環境(室温)にある100 Jの熱エネルギーには仕事を生み出す能力はなく、したがってその有用性はゼロである。この観点から、ある量の熱エネルギーを高温で蓄えても、それを引き出すのがより低温(>室温)で行われるなら、蓄えた熱エネルギーの質が劣化したことになる。相変化蓄熱材における強い過冷却は、このような熱エネルギーの質の低下を引き起こす。

参考文献

[1] Energy Technology, 2020, 8, 2000413

[2] Materials Chemistry and Physics, 2014, 146, 253

[3] Chemical Communications, 2021, 57, 6656

[4] Polymer Testing, 2005, 24, 628

論文情報

- 掲載誌 :

- Materials Horizons (IF=13.3)

- 論文タイトル :

- Composite formation of covalent organic framework crystals and sugar alcohols for exploring a new class of heat-storage materials

- 著者 :

- Y. Murakami, S. Mitsui, S. Nakagawa, X. Wang, H. Fujisawa, M. Ryu, and J. Morikawa